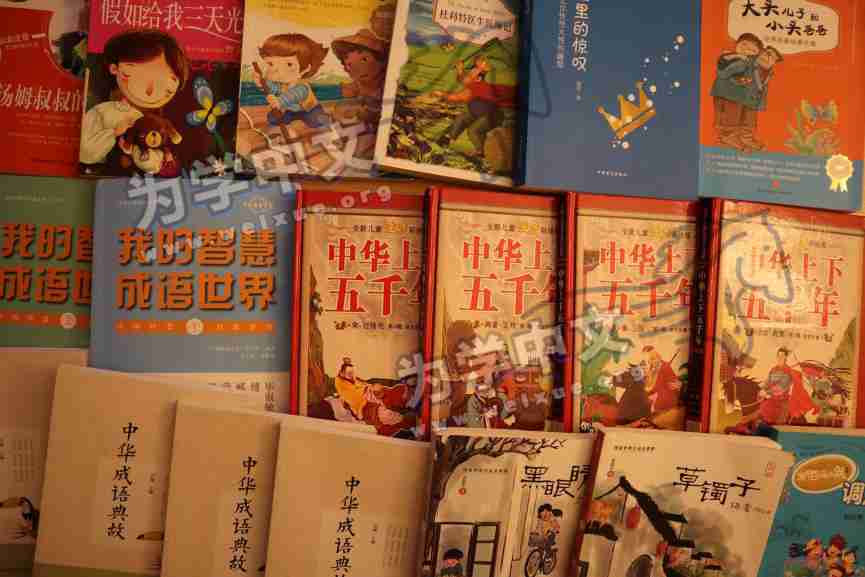

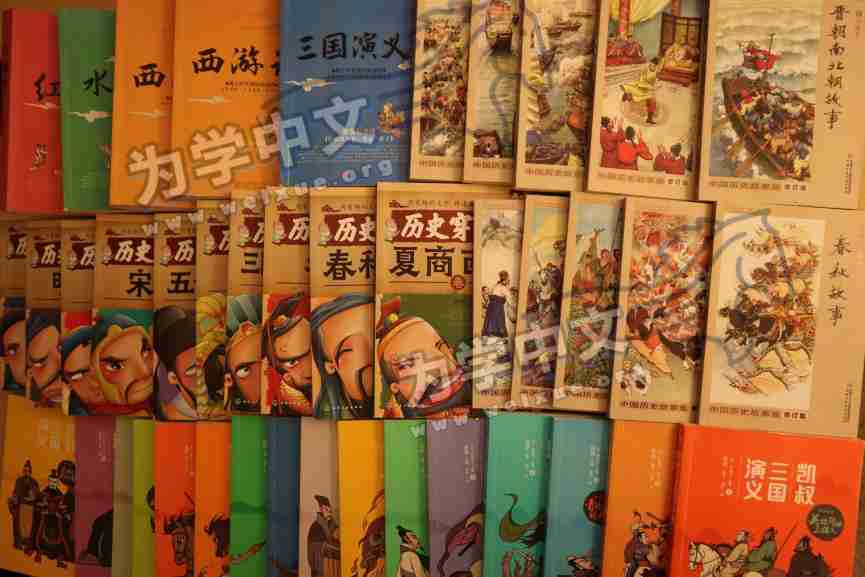

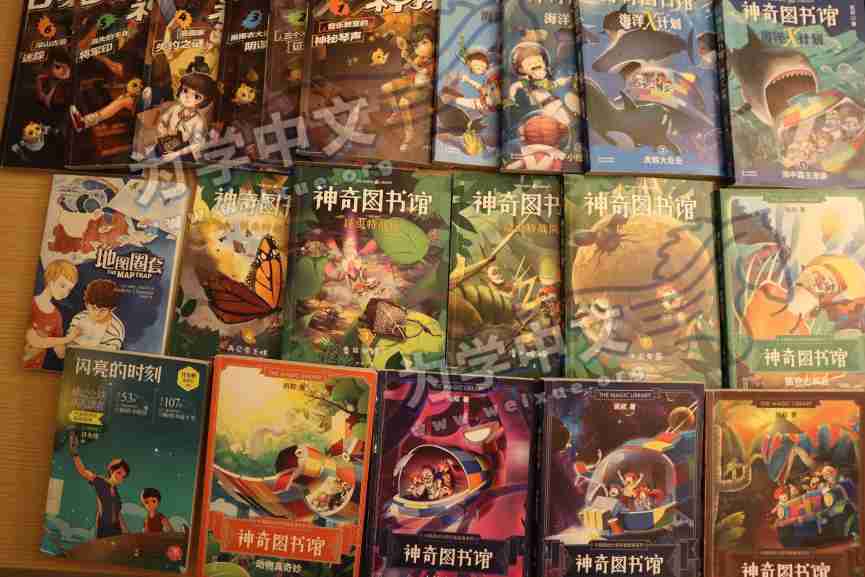

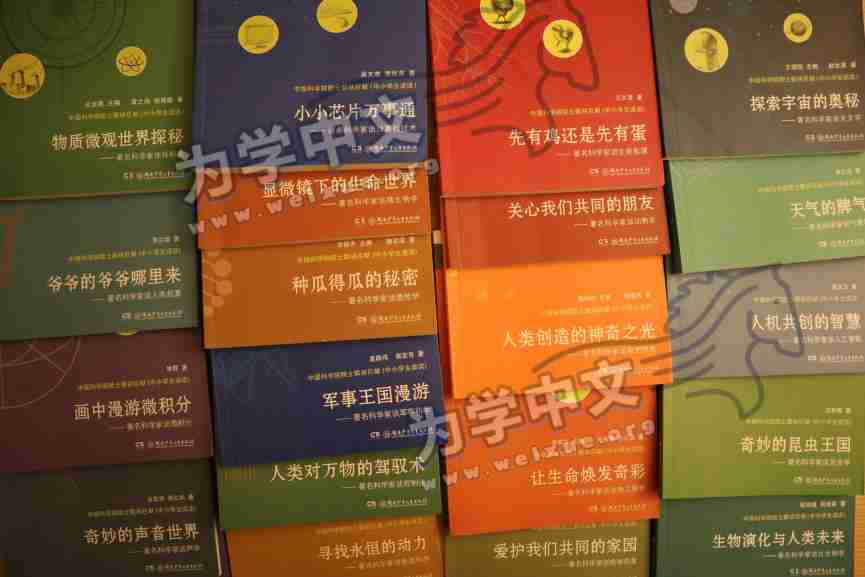

广泛分级阅读

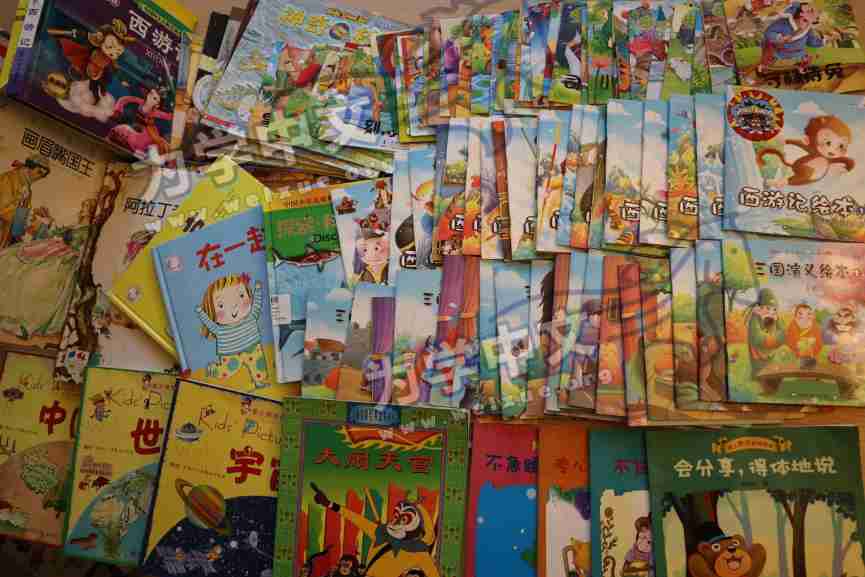

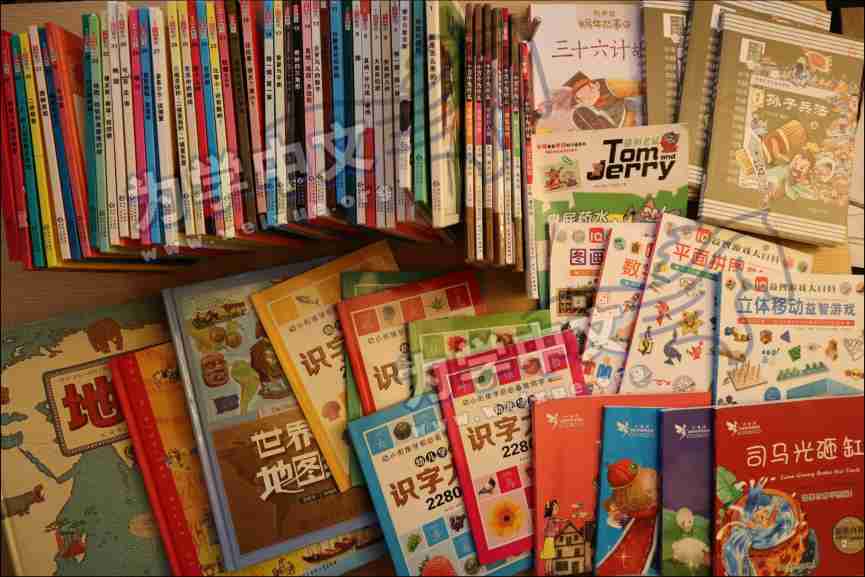

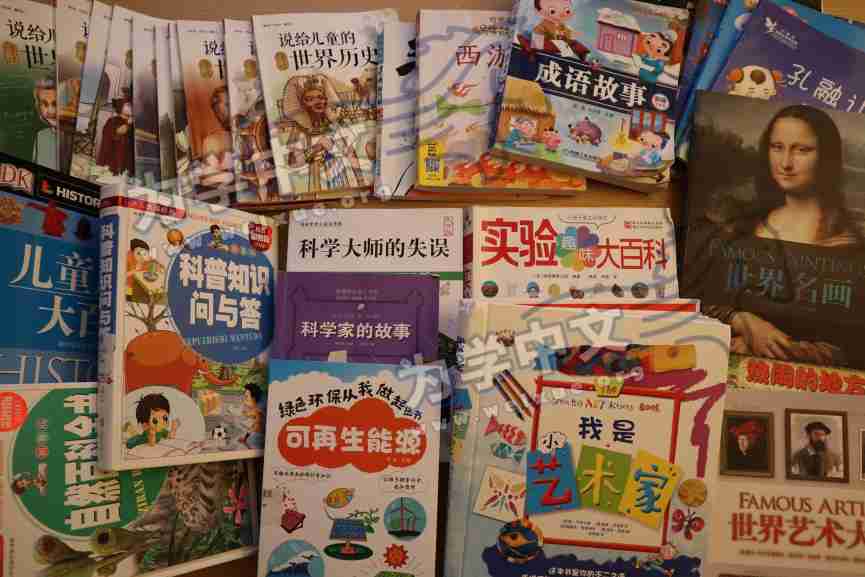

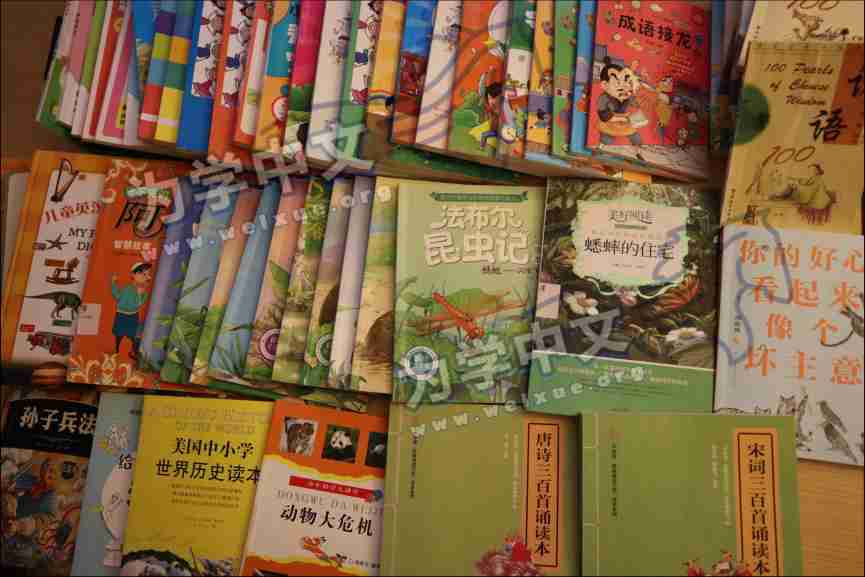

很多家长抱怨海外没有大环境,导致孩子中文学不好,却忽略了,图书就是海外学生的中文大环境。 在多年海外中文教学摸索中,我们常常想,古代的文人,比如李白,杜甫,苏轼,他们小时候是怎么学习汉语的? 无论如何,肯定不会是做大量的练习题,大概率是通过阅读习来的。 但是,识字不够,容易产生抵触情绪,抗拒阅读;缺乏阅读,就会形成汉字孤岛,识字更慢。 识字和阅读彼此影响,处理好了,就会相互促进,处理不好,就会相互掣肘。 为学中文在实践中,通过综合识字系统,跟踪、评估、测试和提升识字量;通过广泛分级阅读,帮助孩子建立兴趣,培养阅读自主性。 识字和读书二者相辅相成,构成正向循环,帮助学生摆脱中文学习困境。 广泛分级阅读,因为广泛,选择面宽,容易找到兴趣点,增强了动力;因为分级,难度适中,保持阅读顺畅度,培养了信心。 琪琪和熙熙在6年的学习中,通过这一方法,读了至少100万字的图书,促使他们更加牢固地掌握了汉字。 从效果来看,在这些图书中,总有孩子特别喜欢的类型,我们从来没有遇见过,其他家长碰到的孩子不愿意读中文的情况; 反而是,孩子们读书时往往废寝忘食,经常需要我们要赶着去吃饭,出去玩,和休息眼睛。